Eines der Argumente für eVoting ist die Erhöhung der Stimmbeteiligung. Stimmbeteiligung—nur für sich alleine gesehen—ist keine ausreichende Metrik für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit einer Demokratie, trotzdem spielt sie eine wichtige Rolle. Die «Vote électronique», wie eVoting in der Schweiz offiziell heisst, bringt aber auch neue Risiken, wie die Gefahr von Intransparenz und gezielter Abstimmungsmanipulation sowie verschiebt die Verantwortung für die Überprüfung der Korrektheit auf den Einzelnen.

Dies ist eine Zusammenfassung des gleichnamigen DNIP-Artikels. Mehr Hintergrund gibt es dort (oder im Vortrag am Mittwoch in Stein am Rhein).

eVoting-Stimmbeteiligung?

eVoting ist ja seit Herbst wieder im Trend. In den letzten Jahren wurde viel dazu geschrieben; das immer mal wieder auftauchende Argument «Stimmbeteiligung erhöhen» wurde meines Wissens nach bisher aber noch nie vertieft behandelt.

Deshalb ist es der Star des aktuellen DNIP-Artikels. Während der Kanton Zürich vor rund 15 Jahren keine Veränderung sah, gibt es ein anderes, bewährtes Werkzeug. Schauen wir uns das mal an.

Aber er hat auch—und das ist der Auslöser des heutigen Artikels—regelmässig die höchste Stimmbeteiligung der Schweiz: Seit vielen Jahrzehnten ist die durchschnittliche Stimmbeteiligung jeden Jahres um rund 15–35 Prozentpunkte höher als der schweizerische Durchschnitt und schlägt auch den jeweils Zweitplatzierten klar mit rund 5–25 Punkten Vorsprung.

Was macht diese Linie da oben?

Die ganze Schweiz frönt der Stimmabstinenz. Die ganze Schweiz? Nein, ein kleiner aufmüpfiger, dreigeteilter Kanton kann es nicht lassen und ist im Jahresdurchschnitt immer etliche Prozent vor dem Feld der Mitbewerber in dieser Kategorie.

Was macht Schaffhausen so speziell? Es ist der letzte Kanton mit einer durchgesetzten Stimmpflicht (6 Franken, also ein Latte Macchiato, pro versäumtem Termin, bequem in einer handlichen Jahresrechnung zu bezahlen).

Nachforschungen

Doch das allein ist ja noch kein Beweis. Könnte auch sein, dass seine grösstenteils rechtsrheinische Lage (und die deutschen Enklave uvam.) vielleicht der Grund diese hohe Stimmbeteiligung ist?

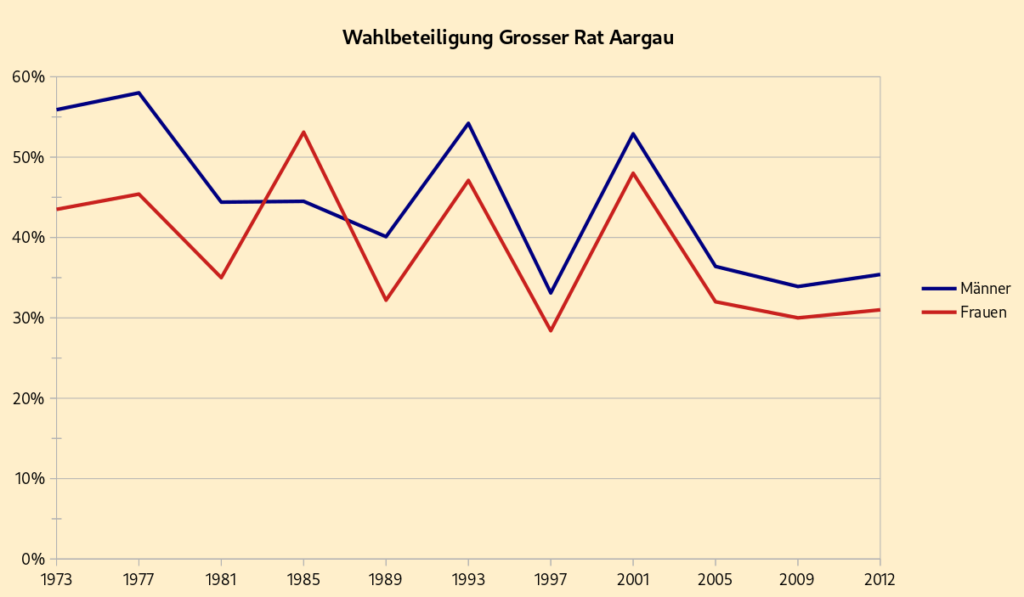

Bis 1971/72 war auch der Aargau in der Spitzengruppe, seither im unteren Mittelfeld. Was war geschehen? Aargau schaffte 1971 die Stimmpflicht ab. Gleichzeitig wurde aber auch das Frauenstimmrecht eingeführt. Was war jetzt der Grund für die Halbierung?

Sind die Frauen schuld?

Zum Glück hat der Kanton Aargau für die Grossratswahlen 1973-2012 eine Geschlechterstatistik (etwas, was sonst schwer zu bekommen ist).Diese zeigen, dass Frauen nur leicht weniger häufig wählen. Dieser Unterschied erklärt nur 5 Prozentpunkte des Einbruchs von 80% Stimmbeteiligung davor zu 40% danach. Die restlichen 35 Prozentpunkte müssen also grösstenteils vom Ende der Stimmpflicht herrühren.

Stimmpflicht?

Die Stimmpflicht im Kanton Schaffhausen ist dabei gar nicht so drastisch:

- Busse von 6 Franken (mit bequemer Jahresrechnung mit Einzahlungsschein)

- Entschuldigung ist trivial (beliebteste Methode: Einfach bis 3 Tage nach(!) dem Abstimmungstermin den Stimmrechtsausweis zurück an die Gemeinde)

Und natürlich gibt es einen detaillierten Anhang mit Erläuterungen zu den Daten, ihrer Aussagekraft und weiteren Hintergründen.

Weitere Einflüsse

Stärkere Einflüsse als die Stimmbeteiligung dürften die Auswirkungen von

- Lobbyorganisationen (Spenden, direkte Einwirkung; verstärkt durch mangelnde Transparenz),

- die Komplexität der Themen, z.B. auch fehlende Kenntnis und Erfahrung der Politiker:innen (und Stimmbürger:innen) bei Digitalthemen,

- die steigende Bereitschaft von Politiker:innen, Aussagen zu vertreten, die objektiv falsch sind,

- Falschaussagen durch KI-Suchmaschinen (z.T. sehr subtil) sowie

- Fake News und Trollfabriken sein.

Die Adressierung dieser Themen ist meiner Ansicht nach deutlich wichtiger als die Erhöhung der Stimmbeteiligung oder die Vereinfachung des Abstimmungsvorgangs. Diese Punkte hier werden, wenn wir sie nicht rasch und konkret angehen, unsere Demokratie spätestens mittelfristig gefährden.

Aber im Gegensatz zu eVoting gibt es hier keine kommerziellen Interessen, im Gegenteil.

Risiken von eVoting

Wer sich noch mehr zum Thema eVoting informieren will, dem sei auch das Dossier E-Voting der Digitalen Gesellschaft empfohlen. Eine sehr gute englische Zusammenfassung der Entwicklung und der Kritikpunkte finden sich im «Voting Village 23 Panel» (Video oder nachbearbeitete, strukturierte Transkription), die insbesondere auch darauf eingeht, weshalb eBanking und eVoting ganz unterschiedliche Eigenschaften und Risiken haben.

Fazit

Was sollte meiner Meinung nach geschehen?

Abstimmungsmodus

- Ende der eVoting-Experimente

- Wahlschablonen für Blinde, Sehbehinderte bzw. Menschen mit motorischen Einschränkungen

- Briefwahl und/oder Botschaftswahl für Auslandschweizer:innen; die meisten leben in Ländern mit funktionierender Post (ich war selbst mehrere Jahre im Ausland und finde)

Stimmbeteiligung und -kompetenz

- Einfache, klar nachvollziehbare Vorlagen

- Sachliche, aber nicht langweilige Informationen

- Trennung zwischen Faktenlage und Schlussfolgerung/Argumentation

- Verbesserung der Medienkompetenz (Erkennen von Desinformation)

- Unterstützung für politische Bildung

Mir ist klar, dass nicht alles einfach umzusetzen ist. Aber diese Punkte haben wir unter Kontrolle und können sie bewusst ändern. Und sie hätten konkrete Vorteile für unsere Gesellschaft und kommen mit deutlich weniger Risiken als das eVoting.

Weiterführende Materialien

- Patrick Seemann: eVoting: No risk, have fun?, DNIP, 2023-09-04.

Die Risikobeurteilung der Bundeskanzlei definiert viele Risiken einfach als eliminiert, als wirklich etwas am Risiko selbst zu ändern. - Patrick Seemann: eVoting: Der Stimmbürger bleibt die Schwachstelle, DNIP, 2023-10-17.

Die Verantwortung für eVoting-Stimmabgabe wird auf die Stimmbürger:Innen abgewälzt. - Marcel Waldvogel: DEFCON Voting Village 23 Panel, 2024-02-12.

Transkription der Vorträge des DEFCON Voting Village 23 Panels, welche die Probleme von eVoting erläutern — und wieso eShopping oder eBanking und eVoting nicht in denselben Topf geworfen werden dürfen. - E-Voting, Digitale Gesellschaft.

Dossier mit der Entwicklung in der Schweiz und Kritikpunkten. - Vote électronique, Bundeskanzlei.

Dossier mit Überblick über den Stand des eVoting-Versuchs in der Schweiz und den hier fehlenden Pro-Argumenten.

Aktuelles zu IT-Sicherheit

- Unterschreiben gegen mehr Überwachung

Der Bundesrat will auf dem Verordnungsweg den Überwachungsstaat massiv ausbauen und die Schweizer IT-Wirtschaft im Vergleich zu ausländischen Anbieter schlechter stellen. Deine Unterschrift unter der Petition hilft!

Der Bundesrat will auf dem Verordnungsweg den Überwachungsstaat massiv ausbauen und die Schweizer IT-Wirtschaft im Vergleich zu ausländischen Anbieter schlechter stellen. Deine Unterschrift unter der Petition hilft! - Sichere VoIP-Telefone: Nein, danke‽

Zumindest war dies das erste, was ich dachte, als ich hörte, dass der weltgrösste Hersteller von Schreibtischtelefonen mit Internetanbindung, Yealink, es jedem Telefon ermöglicht, sich als beliebiges anderes Yealink-Telefon auszugeben. Und somit als dieses Telefonate zu führen, Kontaktlisten anzuschauen und so weiter.

Zumindest war dies das erste, was ich dachte, als ich hörte, dass der weltgrösste Hersteller von Schreibtischtelefonen mit Internetanbindung, Yealink, es jedem Telefon ermöglicht, sich als beliebiges anderes Yealink-Telefon auszugeben. Und somit als dieses Telefonate zu führen, Kontaktlisten anzuschauen und so weiter. - Diceware: Sicher & deutsch

Diceware ist, laut Wikipedia, «eine einfache Methode, sichere und leicht erinnerbare Passwörter und Passphrasen mithilfe eines Würfels zu erzeugen». Auf der Suche nach einem deutschsprachigen Diceware-Generator habe ich keinen gefunden, der nur im Browser läuft, also das Passwort nicht von einem Server lädt. Da man Passwörter mit niemandem teilen sollte, war das für mich keine… Diceware: Sicher & deutsch weiterlesen

Diceware ist, laut Wikipedia, «eine einfache Methode, sichere und leicht erinnerbare Passwörter und Passphrasen mithilfe eines Würfels zu erzeugen». Auf der Suche nach einem deutschsprachigen Diceware-Generator habe ich keinen gefunden, der nur im Browser läuft, also das Passwort nicht von einem Server lädt. Da man Passwörter mit niemandem teilen sollte, war das für mich keine… Diceware: Sicher & deutsch weiterlesen - Nextcloud: Automatischer Upload auf Android verstehen

Ich hatte das Gefühl, dass der automatische Upload auf Android unzuverlässig sei, konnte das aber nicht richtig festmachen. Jetzt weiss ich wieso und was dabei hilft.

Ich hatte das Gefühl, dass der automatische Upload auf Android unzuverlässig sei, konnte das aber nicht richtig festmachen. Jetzt weiss ich wieso und was dabei hilft. - VÜPF: Staatliche Überwachungsfantasien im Realitätscheck

Die Revision der «Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs» (VÜPF) schreckte die Schweiz spät auf. Am Wochenende publizierte die NZZ ein Streitgespräch zum VÜPF. Darin findet sich vor allem ein Absatz des VÜPF-Verschärfungs-Befürworters mit Aussagen, die nicht unwidersprochen bleiben können.

Die Revision der «Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs» (VÜPF) schreckte die Schweiz spät auf. Am Wochenende publizierte die NZZ ein Streitgespräch zum VÜPF. Darin findet sich vor allem ein Absatz des VÜPF-Verschärfungs-Befürworters mit Aussagen, die nicht unwidersprochen bleiben können. - Phishing-Trend Schweizerdeutsch

Spam und Phishingversuche auf Schweizerdeutsch scheinen beliebter zu werden. Wieso nutzen Spammer denn diese Nischensprache? Schauen wir in dieser kleinen Weiterbildung in Sachen Spam und Phishing zuerst hinter die Kulissen der Betrüger, um ihre Methoden kennenzulernen. Und danach – viel wichtiger – was wir tun können, um uns zu schützen.

Spam und Phishingversuche auf Schweizerdeutsch scheinen beliebter zu werden. Wieso nutzen Spammer denn diese Nischensprache? Schauen wir in dieser kleinen Weiterbildung in Sachen Spam und Phishing zuerst hinter die Kulissen der Betrüger, um ihre Methoden kennenzulernen. Und danach – viel wichtiger – was wir tun können, um uns zu schützen. - Persönliche Daten für Facebook-KIMeta – Zuckerbergs Imperium hinter Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads etc. – hat angekündigt, ab 27. Mai die persönlichen Daten seiner Nutzer:innen in Europa für KI-Training zu verwenden. Dazu gehören alle Beiträge (auch die zutiefst persönlichen), Bilder (auch die peinlichen) und Kommentare (auch die blöden Sprüche) auf Facebook und Instagram, die Interaktionen mit dem KI-Chatbot «Meta… Persönliche Daten für Facebook-KI weiterlesen

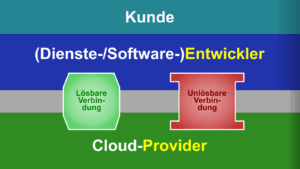

- In den Klauen der Cloud

Bert Hubert, niederländischer Internetpionier und Hansdampf-in-allen-Gassen, hat einen grossartigen Artikel geschrieben, in dem er die Verwirrung rund um «in die Cloud gehen» auflöst. Ich habe ihn für DNIP auf Deutsch übersetzt.

Bert Hubert, niederländischer Internetpionier und Hansdampf-in-allen-Gassen, hat einen grossartigen Artikel geschrieben, in dem er die Verwirrung rund um «in die Cloud gehen» auflöst. Ich habe ihn für DNIP auf Deutsch übersetzt. - Können KI-Systeme Artikel klauen?

Vor ein paar Wochen hat die NZZ einen Artikel veröffentlicht, in dem Petra Gössi das NZZ-Team erschreckte, weil via KI-Chatbot angeblich «beinahe der gesamte Inhalt des Artikels […] in der Antwort von Perplexity zu lesen» gewesen sei. Und nun könne «man gratis oder für eine Gebühr von etwa 20 Dollar pro Monat jede Zeitung auf… Können KI-Systeme Artikel klauen? weiterlesen

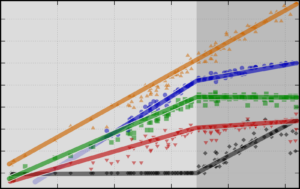

Vor ein paar Wochen hat die NZZ einen Artikel veröffentlicht, in dem Petra Gössi das NZZ-Team erschreckte, weil via KI-Chatbot angeblich «beinahe der gesamte Inhalt des Artikels […] in der Antwort von Perplexity zu lesen» gewesen sei. Und nun könne «man gratis oder für eine Gebühr von etwa 20 Dollar pro Monat jede Zeitung auf… Können KI-Systeme Artikel klauen? weiterlesen - Was Prozessoren und die Frequenzwand mit der Cloud zu tun haben

Seit bald 20 Jahren werden die CPU-Kerne für Computer nicht mehr schneller. Trotzdem werden neue Prozessoren verkauft. Und der Trend geht in die Cloud. Wie das zusammenhängt.

Seit bald 20 Jahren werden die CPU-Kerne für Computer nicht mehr schneller. Trotzdem werden neue Prozessoren verkauft. Und der Trend geht in die Cloud. Wie das zusammenhängt. - Facebook: Moderation für Geschäftsinteressenmaximierung, nicht für das Soziale im Netz

Hatte mich nach wahrscheinlich mehr als einem Jahr mal wieder bei Facebook eingeloggt. Das erste, was mir entgegenkam: Offensichtlicher Spam, der mittels falscher Botschaften auf Klicks abzielte. Aber beim Versuch, einen wahrheitsgemässen Bericht über ein EuGH-Urteil gegen Facebook zu posten, wurde dieser unter dem Vorwand, ich würde Spam verbreiten, gelöscht. Was ist passiert?

Hatte mich nach wahrscheinlich mehr als einem Jahr mal wieder bei Facebook eingeloggt. Das erste, was mir entgegenkam: Offensichtlicher Spam, der mittels falscher Botschaften auf Klicks abzielte. Aber beim Versuch, einen wahrheitsgemässen Bericht über ein EuGH-Urteil gegen Facebook zu posten, wurde dieser unter dem Vorwand, ich würde Spam verbreiten, gelöscht. Was ist passiert? - Was verraten KI-Chatbots?«Täderlät» die KI? Vor ein paar Wochen fragte mich jemand besorgt, ob man denn gar nichts in Chatbot-Fenster eingeben könne, was man nicht auch öffentlich teilen würde. Während der Erklärung fiel mir auf, dass ganz viele Leute ganz wenig Ahnung haben, wie die Datenflüsse bei KI-Chatbots wie ChatGPT etc. eigentlich ablaufen. Deshalb habe ich für… Was verraten KI-Chatbots? weiterlesen

Schreibe einen Kommentar